【医師監修】不眠症の原因や対策は?美容と健康、パフォーマンスアップにつながる睡眠ケア おすすめの漢方薬もご紹介

【知る・わかる・ラクになる ドクターに訊く 私たちの困ったカラダのつき合い方】 vol. 4

2024.3.15

コラム

シリーズ連載「知る・わかる・ラクになる ドクターに訊く 私たちの困ったカラダのつき合い方」はあなたの心と体に寄り添って、より自分らしく快適に生きるためのコツを専門の医師からアドバイスしていただくシリーズ。伊勢丹新宿店地下2階にある美と健康のショップ「ビューティアポセカリー」でお悩みの多いカテゴリーをピックアップし、自分をもっと好きになるために、今できるケアの情報をお伝えしていきます。

第4回目のテーマは、睡眠。睡眠時間が足りていない日本人。特に女性は、不眠の悩みを訴える人が多いと言われています。健康と美容に大きな影響を与える睡眠。日々のパフォーマンスアップのためにも、よい眠りを得るためには、どうしたらいいのでしょうか? 産婦人科医で心療内科医でもある小野陽子先生に取材しました。

取材・執筆/増田美加(女性医療ジャーナリスト)

◆女性ホルモンの揺らぎにより女性は不眠になりやすい

日本人の大人の約20%がなんらかの不眠症状に悩んでいて、特に女性に多いことが知られています*1。女性は、睡眠の量だけでなく質も低下しやすく、不眠に悩む人が多くいます。

*1 Riemann D, et al)J Affect Disorder,2003,76,255-259

「不眠にもいろいろな種類があって、入眠困難(寝つきが悪い)・中途覚醒(眠りが浅く夜中に何度も目が覚める)・早朝覚醒(早朝に目覚めて二度寝ができない)などの悩みがあり、特に女性に多いのは、入眠困難。寝つくのに時間がかかるという状態です」と小野陽子先生。

女性に多いのは、なぜなのでしょうか?

「女性に多い理由は、生理周期に伴う女性ホルモンの変動に睡眠が影響を受けやすいことがあげられます。女性ホルモンの揺らぎによる精神面への影響もあります。生理前の7日から14日前(PMS(月経前症候群)が起こる)時期には、黄体ホルモンの影響で眠気が強くなりやすく、その反動で生理を終えて、エストロゲンが増えた時期に不眠になるというパターンの人もいます。

特に妊娠期や産後、更年期には、心理的にも社会的にも不眠になりやすい状況にありますが、身体面も同様に女性ホルモンの影響を顕著に受けやすくなる時期でもあります。

更年期世代の方で、不眠以外に、のぼせ、ほてり、汗をかきやすい、胸がドキドキする、めまいがあるなどの更年期症状がありませんか?

これらの症状があると、更年期障害にともなう不眠の可能性も上がります。特にのぼせ、ほてりが夜間にあると、それによって、何度も起きてしまい眠れない、眠りが浅くなる可能性があります。

その場合は、更年期障害を治療することで、不眠も解消できる可能性が高いので、更年期障害による不眠か、別の原因による不眠かを見極めることが大切です。

更年期障害による不眠ならば、ホルモン補充療法(HRT)や医療用漢方薬などで更年期障害を治療すれば、不眠も改善されることが期待できます」(小野先生)。

◆不眠は、日常生活に影響がなければ病気ではありません

不眠症とは、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒のいずれかによって、そのために日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下・食欲低下などの不調が出現する病気です。

日中の日常生活に影響あると感じる状態が週3日以上続き、それが3カ月以上続く場合は慢性不眠症、3カ月未満の場合は短期不眠症と診断されています。*2

*2 睡眠障害国際分類第3版( International Classification of Sleep Disorder 3rd : ICSD-3) KimK et al)Sleep,2000,3,S7-S10

「大事なことは、生活に支障があるかどうかです。なかなか眠れないと感じたり、朝早く目覚めてしまったりということは、多くの人が経験しています。起きたあとの日常生活に影響がなければ、病気ではありません。心配して必死に不眠を何とか解決しようとしなくても大丈夫です。不眠かどうかの判断には、本人が困っているかどうかがいちばん大切なのです。

参考までに、病的な眠気のチェックリストを紹介します。日中にこのような眠気がある人は、日中のQOLが下がっているため、病的な不眠症の可能性があり、要注意です。医療機関を受診する目安にしてください」(小野先生)

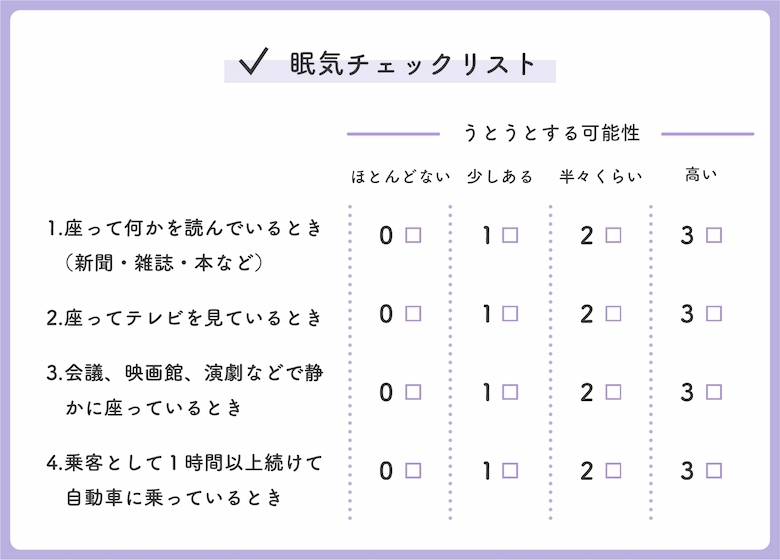

●【眠気チェック】

最近の日常生活を思い出して、4段階から最も近いと思う番号を1つだけチェックします。全ての項目に答えてください。

参考資料/日本語版エプワース眠気尺度(JESS)より

24点満点中、11点以上が「病的な眠気」です。医療機関で相談する目安にしてください。

◆「睡眠日誌」が有効です

病的な不眠の場合、特に重要なのは、不眠症状をともなう隠れた病気があるかないかを見極めることです。

睡眠時無呼吸症候群、レストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)、周期性四肢運動障害、概日リズム睡眠・覚醒障害、うつ病による不眠や過眠などは、専門施設での検査と診断が必要とされています。

「これらの特殊な睡眠障害には、それぞれの治療法があり、セルフケアや睡眠導入剤だけでは治りません。病的な睡眠障害が疑われる場合には、日本睡眠学会(http://jssr.jp/)の睡眠医療認定医や精神科医、脳神経内科医などに相談することをおすすめします」(小野先生)

また、女性に不眠が多いのには、もうひとつ“睡眠誤認”というものがあると言われています。身体的には十分な睡眠が取れているにもかかわらず、しっかりと寝ていないと思ってしまうことです。

「眠れてないと思う方は、まず「睡眠日誌」をつけてみることをおすすめしたいです。ベッドの中にいた時間と実際に寝た時間を自分で書きます。意外と睡眠が取れていることがわかると、それだけで悩みがなくなる方も少なくありません」(小野先生)

睡眠日誌 *すこやかな眠りのための情報を「田辺三菱製薬株式会社」と「吉富薬品株式会社」が提供するWEBサイトスイミンネット参照。

◆不眠対策のために心がける4つの生活習慣

良質な睡眠をとる(不眠対策)ために、生活の中で心がけたほうが良いことと、避けた方がいいことを紹介します。生活習慣の改善でできることはたくさんあります。良質の睡眠を得たい人は、できそうなことから試してみてください。

●1 自分に合った睡眠時間を知る

「適正な睡眠時間は人によって異なります。睡眠時間は、日中に眠気を感じない程度であればいいのです。長すぎても睡眠の質の低下につながります」と小野先生。

1日のうち寝ていられる時間は、年齢が上がるごとに減少します。25歳前後で約7時間、45歳前後では約6.5時間、65歳前後では約6時間です。

睡眠の充足感には、個人差があります。目安は、時間ではなく、朝目覚めたときに、「睡眠で休養がとれた!」という実感があるかどうかが重要です。

●2 睡眠環境を整える

「ちょっとしたことですが、寝るための環境を整える努力も大切です。睡眠環境の改善は、思っている以上に効果があります。箇条書きであげますね」(小野先生)

・スマホやPCなどのブルーライトは、寝る1~2時間前から浴びないように避けましょう。

・ナイトルーティン(寝る前の習慣)をつくりましょう。たとえば、自分がこれをやったら寝るという寝る前の習慣をつくります。リラックスして好きな音楽を聞く、結末を知っている本を読む、ストレッチ、瞑想、白湯を飲む、いつものパジャマに着替えるだけでもいいのです。

・カフェインは、お茶にも含まれているので注意しましょう。飲むなら、就寝6時間前までに。

・寝られないときは、ベッドや寝室にいないで、なるべくベッドから出ましょう。

・昼寝と夜寝の場所は分けます。お昼寝はなるべくしないようにして、どうしても眠いときは15時までに20分程度にします。

・寝室を眠りに適した環境にします。ベッドは夜に寝るためのみに使用するように心がけましょう。熱のこもらない寝具にして、電気毛布を使うときは、先に温めておいて切ってから寝ます。湯たんぽは、徐々に冷めていくのでOKです。

・寝るときは、締めつける下着や靴下は、避けましょう。

・寝室は温度と湿度を整えます。室温25~28度、湿度50~60%を目安に快適と思う状態にします。夏場は高温・多湿を避けます。湿度を下げるだけでも良眠につながります。

●3 運動・入浴は有効

・快眠のためにも、運動習慣をつけましょう。運動は寝る4時間前までに終わらせ、20時までに行うのがベストです。就寝前はストレッチ程度にします。運動の目標は、1日1万歩です。

・入浴は、寝る1時間前に40℃のお湯に20分程度入ると良いとされています。膝から下の足浴でもOKです。

●4 体内時計を整えること

・起床時間を極力同じ時間に設定します。平日と休日の睡眠時間のズレは、できるだけ2時間未満にするよう心がけます。生活リズムを整えましょう。

・冬は、夏よりも睡眠時間が10~40分長くなります。日の出から日の入りまでの時間が短く、夜が長いからです。

・起床時にカーテンを開けて太陽を浴びるようにしましょう。曇り空、雨の日の光の強さでも十分です。カーテンを開けて外の光を感じることが大切です。

参考資料/「健康づくりのための睡眠指針 2014」 厚生労働省

◆市販薬やサプリメントは不眠症にいいの?

不眠のために、市販の睡眠薬、サプリメントなどを使うこともあるかと思いますが、睡眠のための生活習慣を整えるほうが、胃や肝臓にもやさしく、くせになりにくいです。

もし、お薬を飲むときは、漫然と飲むのでなく、ここぞというときだけに使うようにしましょう。

「薬は、“このお薬があればいざというときに寝られる”というお守りとして持っておいて、どうしても寝ないといけないときに飲めるようにしておくと良いですね。

薬を選ぶときは、「睡眠外来」や「睡眠クリニック」に相談することをおすすめします。市販薬では、自分に合うものを見つけにくいことがあります。睡眠外来などが近くにない場合は、内科よりも、メンタルクリニックや精神科を受診しましょう。不眠のための薬を使い慣れていますし、薬の組み合わせなども専門的に診てくださいます」(小野先生)

また、オンライン診療の保険診療では、初診で睡眠薬は出さないことになっています。オンライン診療で不眠パックなどとして睡眠薬を自由診療で出しているクリニックには気をつけましょう。

◆不眠症に効果的な漢方薬

「また、医療機関で処方してもらう医療用漢方薬で、不眠症に保険適用されているものがあります。大柴胡湯(だいさいことう)、柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)、半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)、抑肝散(よくかんさん)、帰脾湯(きひとう)、酸棗仁湯(さんそうにんとう)、温経湯(うんけいとう)などです」(小野先生)

これらには半夏(ハンゲ)、柴胡(サイコ)、黄芩(オウゴン)、甘草(カンゾウ)、当帰(トウキ)、黄耆(オウギ)などの漢方の生薬が配合されていて、神経症や更年期障害にも有効とされています。自律神経系の活動や気分を安定させて、睡眠促進効果をもたらします。

「漢方楽は、西洋薬よりも、一般的に副作用が少ないと言われていますが、自分の体質に合わないものや多量な摂取、飲み合わせが悪かったりすると、下痢症状、肝機能障害、腎機能障害、間質性肺炎、低カリウム血症などの副作用が起こることもあります。自己判断で漢方薬を選ぶのではなく、医療機関で診察してもらって自分に合った漢方薬を処方していただくほうが安全です。また、更年期障害の不眠に、不安やうつなどの症状をともなう場合には、漢方薬に加えて、抗うつ薬、心理療法などを併用して治療にあたることもあります」(小野先生)

良い睡眠は、脳や心臓の血管、代謝、内分泌、免疫機能、認知機能、心の健康にとても重要ということがわかってきています。人生100年時代を健やかに生きるためにも「あー、よく寝た!」という実感をもてることが大切ですね。

私たち現代人は、仕事とプライベートが切り分けられず、引きずってしまいがち。「切り替えスイッチ」「睡眠スイッチ」を自分なりに見つけて、引き出しを複数もっておけるといいですね。

イラスト/佐藤 尚美

Instagram:@naomisatoh_design

お話を伺ったのは…

小野陽子 先生

産婦人科医/心療内科医

おのようこ●日本産科婦人科学会専門医。心身医療専門医。日本女性医学学会ヘルスケア専門医。日本女性心身医学会認定医師。女性の心身の不調の背景には社会的・環境的要因が影響していると感じ、産婦人科研修後、心療内科でも研修。女性が自分自身で心と体の対話を大切にできるようサポートしていく女性医療を心がけている。2020年にAddots GINZAを設立し、女性のためのオンライン相談室「女性の心と体の相談室」をスタート。

取材・執筆/増田美加(女性医療ジャーナリスト)

当事者視点に立った女性のヘルスケアや医療情報について執筆、講演を行う。数多くの雑誌、WEBマガジンで連載。乳がんサバイバーでもあり、がんやがん検診の啓発活動を行う。

著書に『医者に手抜きされて死なないための患者力』(講談社)、『女性ホルモンパワー』(だいわ文庫)ほか多数。

詳細は増田美加オフィシャルサイト参照。

ビューティアポセカリーとは?

カフェやスパ、医療機関の揃う伊勢丹新宿店本館地下2階にショップを構えるビューティ&ヘルスケアのトータルショップ。

“今”も“これからも”美しく健康でありたいと願うお客さまのかかりつけショップでありたい。その想いから、お客さまそれぞれの「ありたい自分」を叶えるアイテムを、コスメ、フレグランス、フード、インナーサポートなど幅広く取りそろえてご紹介しています。

ナチュラルコスメ&オーガニックコスメのビューティアポセカリー

「なりたい自分になる!」を叶えるビューティー情報メディア meeco magazine

関連コラム

ISETAN BEAUTY online のコスメサイト

-

ポイント

エムアイポイントのプレゼントキャンペーンを随時開催

-

ギフトラッピング無料

お届け先を指定する際にギフトラッピングを承っております。

-

送料無料 /最短当日発送

1会計税込2,750円以上のご購入で送料無料。午前10時59分までのご注文で最短当日発送。